みなさん、こんにちは。

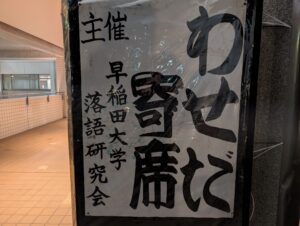

早稲田大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

学習院女子大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

慶應義塾大学の学生ための就職準備「日本語」実践講座

日本女子大学の学生ための就職準備「日本語」実践講座

お茶の水女子大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

東京大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

でおなじみの「受験対話」総合研究所です。

経済学科の1年生のための「日本語」実践講座での話!

本日は、経済学科の学生のための「文章クラス」に、先輩が遊びに来てくれました。

みなさん、こんにちは。

今日は、私たちのゼミでどんなことを学んでいるのか、少し紹介します。

●経済学を“生きた学問”にする――ゲーム理論とは?

私たちのゼミでは、「ミクロ経済学」と「ゲーム理論」を中心に勉強しています。

ちょっと難しそうに聞こえるかもしれませんが、ゲーム理論というのは「人と人との駆け引きを理論で考える学問」です。

たとえば、友達と遊ぶとき、「自分がやりたいこと」と「相手の希望」の両方を考えますよね。

経済の世界でも、企業や国、個人が、それぞれの利益を考えて行動するので、相手の出方を読む力が必要なんです。

「自分さえ得すればいい」という考えでは、最終的に誰も得をしない。

そういうことを理論で説明してくれるのが、ゲーム理論なんです。

ですから、私たちは経済のことだけでなく、「人間の行動」そのものを深く学んでいます。

●“わかりません”と言ってはならない――考え抜く力を鍛える

このゼミには、ちょっと変わったルールがあります。

それは――「わかりません」と言ってはいけない、というものです。

もちろん、最初から全部理解できる人なんていません。

でも、「わからない」で止まってしまうと、そこから先へ進めないんです。

だから私たちは、まず「自分なりにこう考えました」と言ってみる。

たとえ間違っていても、そこから議論が始まります。

そうやって“考え抜く力”を少しずつ鍛えていくんです。

これって、実は社会に出てからもとても大事な力なんだと教授から教わりました。

仕事でも、「上司に聞けばいいや」と思うより、「自分なりに考えて提案してみる」ことが信頼につながるのだそうです。

●自由で真剣な学び――合宿とディベート

私の所属していねゼミは、各学年6〜10人くらいです。

普段はとても自由な雰囲気ですが、発表のときは緊張感があります。

というのも、先生からの質問がとても鋭いんです。

「それはどういう意味?」「他のケースでは成り立たないの?」といった具合に。

でも、その分、発表の準備を通して、自分の理解がぐんと深まります。

毎年、夏には軽井沢で合宿をします。

4年生は卒業論文の中間発表を、3年生はディベート(討論)を行うんです。

ちなみに、ディベートで負けたチームは、合宿後のバレーボールで雑用係になるので、みんな真剣です(笑)。

●「学問は自分で考えること」――卒論へ

4年生になると、いよいよ、自分のテーマで研究を進めます。

たとえば、「駅前と郊外のパチンコ店は、どうして客寄せの方法が違うのか?」とか、

「競馬はギャンブルなのか、それともエンターテインメントなのか?」

――そんな身近なテーマでも、きちんと理論を立てて考えていきます。

先生はよくおっしゃいます。

「教科書に書いてあることも、完成された理論ではない。少し深く考えれば、学生でも突っ込める」と。

つまり、与えられた知識を受け取るだけではなく、「自分の頭で考えること」が何より大事ということなのです。

●ゼミで身につく“社会で通用する力”

卒業生の進路は、金融機関、メーカー、商社、IT企業、公務員、公認会計士などさまざまです。

先生は「論理的思考を教えたつもりなのに、感謝されるのは、精神力とプレゼン能力だね」と笑っておられます。

確かに、発表のたびに、厳しい質問を受けてきた私たちは、就職面接の圧迫質問にも動じません(笑)。

でも、それだけ鍛えられたということなんです。

●最後に

ゲーム理論を通して学ぶのは、「自分と他者をどう理解し、どう共に生きていくか」ということです。

経済学の勉強を超えて、人生そのものを考えさせてくれるのが、このゼミの魅力です。

「理論を自分の頭で考える」――

この言葉を胸に、私たちは今日も議論を重ねます。

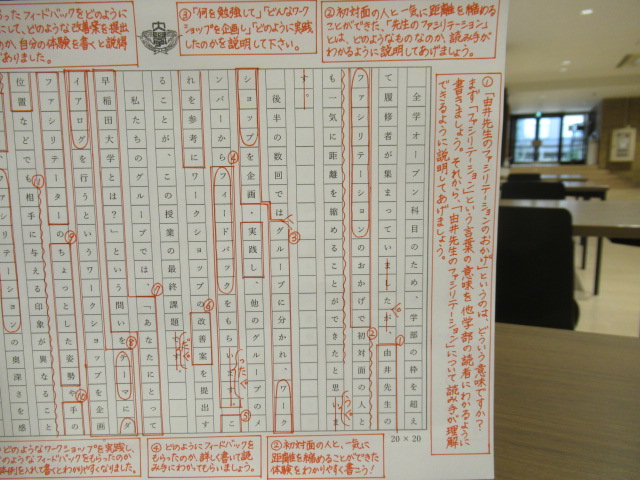

文章の修業にゴールはありません。「納得する」まで手を入れよう!

最後に、文章についてお話しします。

「文章の修業にゴールはない」と、いいいます。

勉強すればするほど、奥が深くなるからです。

文章には、書く人一人ひとりの考え方の違い、表現の違いが出ます。 これが文章の個性です。

「すばらしい」といわれる文章ほど、この個性がくっきりと出ます。

文章の勉強は、いわば、この個性をいかに磨くかということでもあります。

個性を磨くことは、人間を磨くことに通じます。

文章の修業は、だからこそ奥が深く、尊いのです。

学ぶ私たちを、ひきつけて離さないのです。

私は、この「文章クラス」での勉強は四年目になりますが、

一年生の頃は、文章を書いているとき、ともすれば「この程度でいいか」と

妥協して、提出することが多くありました。

しかし、「文章の修業に妥協はない。納得するまで手を入れよう!」と強調したいのです。

みなさん、がんばってください!

2月生:早稲田大学の学生のための「マスコミ合格・添削スタート講座」オンライン

●故西村欣也氏 ●元朝日新聞編集委員 ●五輪取材経験7回・プロ野球取材30年

●朝日新聞スポーツ面に、署名入り記事「EYE西村欣也」を20年執筆してきた。

●著書 朝日新聞が伝えたプロ野球(小学館) 神の領域を覗いたアスリート(朝日新書)

●イチロー、王貞治、長嶋茂雄、清水宏保、橋本聖子、ダン・ジャンセン、ボブ・ヘイズなど

有名選手を取材してきました。

「受験対話」総合研究所では、26年前から、西村欣也氏の文章を使って、「大学生のことば」を

育ててきました。大学に入学する前から、「自分のことば」を育てる努力を始めると、就職活動時

に、あなたの「自己PR」を読んだ採用担当者から、「キミに会って、話をしてみたい」と連絡がきます。

マスコミをはじめ一流企業の担当者から、「会って、話をしたい」と言ってもらえるように、西村氏の

文章を使い、君に合わせたカリキュラムで授業を行います。早稲田大学の学生諸君、楽しみにしていて下さい。

【故西村欣也氏からあなたへのメッセージ】

確かに、今はネット時代と言われています。

トランプ大統領のツイートに、世界が右往左往しています。

しかし、ニューヨークタイムズなどは言論で、論陣を張り、世論の支持を得ています。

新聞だけではありません。CNNなども、トランプに「フェークニュース」と呼ばれても、事実を伝えています。

まだマスコミには底力があるのです。

僕は、主にスポーツを取材してきましたが、ニューヨークタイムズの新人記者はまずスポーツ部門に配属されます。

そこに人生が凝縮されているからです。

僕は、朝日新聞で長年、小論文の採点面接をしてきました。(やらされてきました)

マスコミ受験には、特に「書く力」が問われます。

門は狭いですが、今までの経験を生かして、スタートラインにつきたいと思う学生のアシストができれば、と思います。

(故西村欣也氏・記)

■2月生

■個別指導(オンライン) 1回 80分

■費用 スタート講座 入会金:15000円 月謝22000円(消費税込・教材費含)

■まずは、お問い合わせください。

コメント