みなさん、こんにちは。

早稲田大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

学習院女子大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

慶應義塾大学の学生ための就職準備「日本語」実践講座

日本女子大学の学生ための就職準備「日本語」実践講座

お茶の水女子大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

東京大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

でおなじみの「受験対話」総合研究所です。

人間科学部1年生のための就職準備「日本語」実践講座での話!

本日は、スポーツ科学部1年生の「文章クラス」に、4年生の先輩が遊びに来てくれて、

ゼミの話(テーマ:言語と学習の認知科学)と文章(ことば)の話をしてくれました。

(テーマ:言語と学習の認知科学)

こんにちは。私は「言語と学習の認知科学」という分野で研究している大学院生のサチです。

皆さん、「どうして赤ちゃんは言葉を覚えられるんだろう?」とか、「勉強するとき、脳の中では何が起こっているんだろう?」と考えたことはありませんか?

私たちの研究室では、まさにその“学びの仕組み”を、認知科学と脳科学の視点から解き明かしています。

研究の大きなテーマは2つあります。

ひとつは「ことばの習得」、もうひとつは「学習と教育」です。

例えば赤ちゃんが「ワンワン」という言葉を覚えるとき、脳の中ではどんな変化が起きているのか。

ことばを覚えることが、どうして“考える力”の発達にもつながるのか。

こうした疑問を、脳波測定の実験や観察(フィールドワーク)を通して調べています。

面白いのは、言語と認知の関係が“お互いを育て合っている”ということです。

子どもはことばを学ぶことで思考の幅を広げますが、逆に「考える力」があるからこそ、ことばを覚えられる。

このような関係を「ブートストラッピング」と呼びます。

まるで靴ひもを交互に引っ張りながら編み上げていくように、言語と認知が一緒に成長していくんです。

また、私たちはこの仕組みが「日本語」だけでなく「英語」や他の言語でも同じなのかを調べるため、アメリカ、イギリス、スイス、オランダなどの研究機関と共同研究もしています。

実は、ことばの学び方には「人間共通の普遍的な仕組み」が隠されているかもしれないんです。

もう一つのテーマ「学習と教育」では、こうした研究成果を教育の現場に生かすことも目指しています。

たとえば、小学校の先生方と一緒に、子どもたちの“学びやすさ”を支える授業づくりについて考えるワークショップも行っています。

認知科学の魅力は、心理・言語・教育・脳科学といったさまざまな分野をつなげて、人の「成長」や「学びの本質」を総合的に探れるところにあります。

人間そのものを科学する。

そんな研究に、少しでもワクワクを感じてもらえたらうれしいです。ぜひ研究室に遊びに来てください。

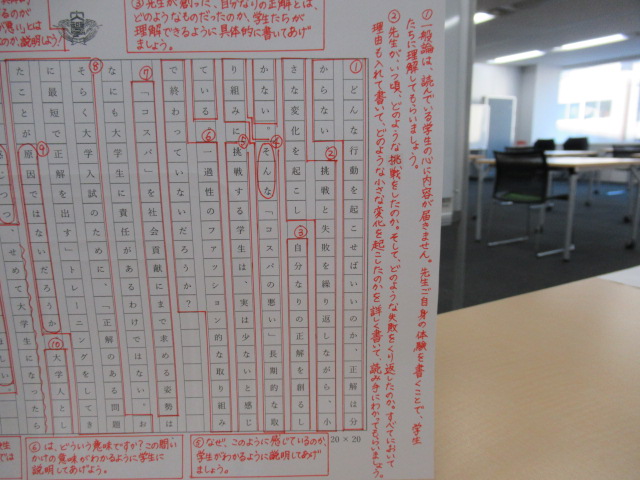

説得するのが「論文」です!

たとえば、「高校野球の報道に、これほどのページ数を割く新聞は、世界中にないだろう」と書けば、作文になります。

論文では、このような新聞が世界中にあるかどうかを実証しなければなりません。

高校野球とは、日本独自のもの。それに近いものとしては、アメリカの少年野球がありますが、

その数はどれくらいで、それは日本ほど、報道されてるのか。

そこを調べて書けば、論文の一コマにはなります。

また、「コメの価格が上がったことで、農家の経営状態はよくなっているだろう」というのであれば、

作文の領域を出ていません。日本の米作の現状はどうか。日本の農家の経営はどうか。

それで、生活は潤っているのか、といった分析があってこそ、論文になるのです。

単なる感想や思いつきで書いても、論文になりません。

他大学の学生の卒業論文を読むと、感想や思いつきと、「論」との区別がつかず、

書き流しているものが多くあります。これらは論文とは、いえません。

論文は、読み手を説得するものです。

これはこうだから、こうだと実証的に攻めなければなりません。

実証とは、誰しもが知っている事実、誰もが認める事柄を積み重ねて「こうだ」と

いうことです。みんなバラバラの事実として知っている。その事実を一つの主張の

まわりに集めて、つなぎ合わせると、なるほどそれはこういうことだったのかと、

目を開かされる思いがするでしょう。目を開かせるのが、論文です。

そして、説得するためには、検証に利用した事実が、強いものでなければなりません。

その事実は、単に表面的になぞった事実ではなく、筆者の捉え方が背景になければなりません。

つまり、「事実」+「事実アルファ」、「事実+事実アルファ」、この積み重ねで人を説得するのです。

検証のための材料は、大学で学んだこと、経験したこと、新聞、雑誌、書物で知ったことなど、

いくらでもあります。法学部の学生なら学んだ法律を、工学部の学生なら工学知識や実験結果を、

文学部なら文学というふうに、自分の専門を生かして使う工夫が大切です。

一年生のみなさん、がんばってくださいね!

3月生:東京大学の学生のための「マスコミ合格・添削スタート講座」オンライン

●故西村欣也氏 ●元朝日新聞編集委員 ●五輪取材経験7回・プロ野球取材30年

●朝日新聞スポーツ面に、署名入り記事「EYE西村欣也」を20年執筆してきた。

●著書 朝日新聞が伝えたプロ野球(小学館) 神の領域を覗いたアスリート(朝日新書)

●イチロー、王貞治、長嶋茂雄、清水宏保、橋本聖子、ダン・ジャンセン、ボブ・ヘイズなど

有名選手を取材してきました。

「受験対話」総合研究所では、26年前から、西村欣也氏の文章を使って、「大学生のことば」を

育ててきました。大学に入学する前から、「自分のことば」を育てる努力を始めると、就職活動時

に、あなたの「自己PR」を読んだ採用担当者から、「キミに会って、話をしてみたい」と連絡がきます。

マスコミをはじめ一流企業の担当者から、「会って、話をしたい」と言ってもらえるように、西村氏の

文章を使い、君に合わせたカリキュラムで授業を行います。東京大学の学生諸君、楽しみにしていて下さい。

【故西村欣也氏からあなたへのメッセージ】

確かに、今はネット時代と言われています。

トランプ大統領のツイートに、世界が右往左往しています。

しかし、ニューヨークタイムズなどは言論で、論陣を張り、世論の支持を得ています。

新聞だけではありません。CNNなども、トランプに「フェークニュース」と呼ばれても、事実を伝えています。

まだマスコミには底力があるのです。

僕は、主にスポーツを取材してきましたが、ニューヨークタイムズの新人記者はまずスポーツ部門に配属されます。

そこに人生が凝縮されているからです。

僕は、朝日新聞で長年、小論文の採点面接をしてきました。(やらされてきました)

マスコミ受験には、特に「書く力」が問われます。

門は狭いですが、今までの経験を生かして、スタートラインにつきたいと思う学生のアシストができれば、と思います。

(故西村欣也氏・記)

■3月生

■個別指導(オンライン) 1回 80分

■費用 スタート講座 入会金:15000円 月謝22000円(消費税込・教材費含)

■まずは、お問い合わせください。

コメント