みなさん、こんにちは。

早稲田大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

学習院女子大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

慶應義塾大学の学生ための就職準備「日本語」実践講座

日本女子大学の学生ための就職準備「日本語」実践講座

お茶の水女子大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

東京大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

でおなじみの「受験対話」総合研究所です。

文学部1年生のための「日本語」実践講座での話!

本日は、文学部1年生の「文章クラス」に、4年生の先輩が遊びに来てくれて、

ゼミの話と文章の話をしてくれました。

「なぜ私たちは、今こういう社会で生きているのか」を考える!

みなさん、こんにちは。文学部4年のユイです。

少し難しそうに聞こえるかもしれませんが、私たちが探っているのは「今の社会を形づくっている考え方のルーツ」です。

たとえば、「自由」や「平等」といった言葉は、実はヨーロッパ近代の中で生まれ、変化してきた思想なんです。

そして、その流れを理解することが、現代の問題──たとえば格差や国家間の対立──を考える手がかりになるのです。

私たちのゼミでは、特にドイツの思想を中心に学んでいます。

マルクスの名前を聞いたことがある人も多いかもしれません。

かつてマルクス主義は「歴史を動かす思想」と呼ばれ、世界中の政治や運動に大きな影響を与えました。

でも、社会主義が崩壊した今、あの思想はどうなったのか? 本当に間違っていたのか?

私たちは、マルクスの著作を原文で読みながら、時代背景や社会との関わりを考え、そうした問いに向き合っています。

とはいえ、研究室で難しい本ばかり読んでいるわけではありません。

夏の合宿では、「日本の戦争責任」や「日米安保条約」など、現代にもつながるテーマで熱い議論を交わします。

社会や歴史を「自分のこと」として考える時間です。

また、卒業論文では、ドイツだけでなく、アメリカ史や日本の近現代史を研究する人もいます。

一見バラバラのテーマに見えても、「社会の仕組みを歴史の中でどう読み解くか」という点では共通しています。

このゼミで学ぶ魅力は、過去を学ぶことで、今を見つめ直す視点が得られることです。

「歴史って暗記科目じゃないんだ」と気づいた瞬間、世界の見え方が少し変わります。

私自身も、マルクスやヘーゲルの文章を読みながら、「なぜ私たちは今こういう社会で生きているのか」を考えるようになりました。

もしみなさんが、「世界のしくみを深く知りたい」「現代の問題を自分の言葉で考えたい」と思うなら、

このゼミの学びは、きっとワクワクすると思います。ぜひ、遊びに来てください。

「天候」だけでもいいので、日記をつけよう!

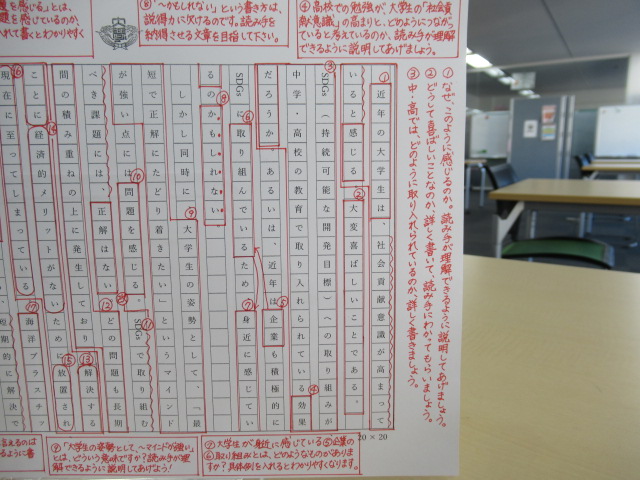

みなさんから質問のあった、「書くことを身につけるにはどうしたらいいか」

について、私の体験をお話します。

「書く」習慣をつけるために、すすめたいのは日記です。

日記を丹念につけている人は、たいてい、うまい文章を書いています。

ペンを持つことに慣れているのと、毎日つけることで観察力と表現力が自然に養われるからです。

しかし、この日記をつけることは、手紙を書くこと同様に、むずかしいことです。

三日坊主でやめてしまう人が多いのです。

なぜ、日記をつけることが長続きしないのか。

私が思うには、どうもみんな、大仰に構えすぎるためのような気がします。

もっと気軽に、メモをつけるようなつもりで、記していったらいいと思うのです。

私の場合も、初めは「〇月✕日、快晴、暖かい」といった天候だけの記述だけでした。

しばらくすると、「ヨシ君と映画に行った。おもしろかった」とか、「高校の後輩が来たので、

大学の中を案内した」といった記述になりました。

こういう簡単な記録でも、あとで読み返すと、結構その時のことが思い出されて、

もっと詳しく書こうという意欲が起こってきました。

私はこの文章講座で、一年生の四月に日記を書くことをすすめられてから、ずっと日記をつけています。

特に二年生、三年生の時は、ほとんど毎日、丹念に行動や心の軌跡を書き綴りました。

心に何か、わだかまりがある時でも、日記に何もかも打ち明ければ、すうっと気が晴れました。

今、時々読み返してみると、まるで他人の秘密をのぞくように、おもしろく読めるのです。

そんな楽しみもあるので、とくに一年生のみなさんには、日記をつけることをすすめます。

二度とない、これからの日々をあとあとまで残すと同時に、ペンを持ち、書く習慣をつける

絶好の機会になると思います。一年生のみなさん、がんばってくださいね!

3月生:早稲田大学の学生のための「マスコミ合格・添削スタート講座」オンライン

●故西村欣也氏 ●元朝日新聞編集委員 ●五輪取材経験7回・プロ野球取材30年

●朝日新聞スポーツ面に、署名入り記事「EYE西村欣也」を20年執筆してきた。

●著書 朝日新聞が伝えたプロ野球(小学館) 神の領域を覗いたアスリート(朝日新書)

●イチロー、王貞治、長嶋茂雄、清水宏保、橋本聖子、ダン・ジャンセン、ボブ・ヘイズなど

有名選手を取材してきました。

「受験対話」総合研究所では、26年前から、西村欣也氏の文章を使って、「大学生のことば」を

育ててきました。大学に入学する前から、「自分のことば」を育てる努力を始めると、就職活動時

に、あなたの「自己PR」を読んだ採用担当者から、「キミに会って、話をしてみたい」と連絡がきます。

マスコミをはじめ一流企業の担当者から、「会って、話をしたい」と言ってもらえるように、西村氏の

文章を使い、君に合わせたカリキュラムで授業を行います。早稲田大学の学生諸君、楽しみにしていて下さい。

【故西村欣也氏からあなたへのメッセージ】

確かに、今はネット時代と言われています。

トランプ大統領のツイートに、世界が右往左往しています。

しかし、ニューヨークタイムズなどは言論で、論陣を張り、世論の支持を得ています。

新聞だけではありません。CNNなども、トランプに「フェークニュース」と呼ばれても、事実を伝えています。

まだマスコミには底力があるのです。

僕は、主にスポーツを取材してきましたが、ニューヨークタイムズの新人記者はまずスポーツ部門に配属されます。

そこに人生が凝縮されているからです。

僕は、朝日新聞で長年、小論文の採点面接をしてきました。(やらされてきました)

マスコミ受験には、特に「書く力」が問われます。

門は狭いですが、今までの経験を生かして、スタートラインにつきたいと思う学生のアシストができれば、と思います。

(故西村欣也氏・記)

■3月生

■個別指導(オンライン) 1回 80分

■費用 スタート講座 入会金:15000円 月謝22000円(消費税込・教材費含)

■まずは、お問い合わせください。

コメント