みなさん、こんにちは。

早稲田大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

学習院女子大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

慶應義塾大学の学生ための就職準備「日本語」実践講座

日本女子大学の学生ための就職準備「日本語」実践講座

お茶の水女子大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

東京大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

でおなじみの「受験対話」総合研究所です。

経済学科1年生のための「文章クラス」での話!

本日は、経済学科1年生の「文章クラス」に、4年生の先輩が遊びに来てくれて、

ゼミの話と文章(ことば)の話をしてくれました。

こんにちは。経済学科4年のリナです。

私が所属しているのは、「インドを中心とする南アジア経済史」を研究するゼミです。私たちはこのゼミを“小さなインド・ワールド”と呼んでいます。なぜそんな名前なのかというと、ゼミそのものがまるでインドのように多様で、刺激にあふれているからです。

たとえば、インドと聞くと皆さんはどんなイメージを持ちますか?

カレーや映画、IT産業を思い浮かべる人も多いかもしれませんね。でも、インドはそれだけではありません。急成長する経済の裏では、貧困や格差、宗教、民主主義の課題など、実に多くの問題が絡み合っています。だからこそ、経済を学ぶうえでインドは“最高の教材”なんです。

私たちは、経済史という過去の流れを学びながら、現代のインド経済を分析します。たとえば去年の学園祭では、「インドの電力事情」をテーマに研究しました。電気という身近な財を通して、エネルギー不足やインフラ整備の遅れ、政府の政策の課題などを考察し、解決策をまとめたんです。経済学の理論を、実際の社会問題にどう活かすかを考えるのは、とてもワクワクします。

このゼミは、まだできて数年の新しいゼミです。先生も私たち学生も、まさに“開拓者”。だから、ゼミのルールや活動の形を自分たちで作っていけるんです。みんなで「こんな研究をしたい」「こういう発表をしてみよう」と話し合いながら、ゼミそのものをデザインしています。ディスカッションはいつも熱気にあふれていて、まるで市場のようににぎやかです。

3年生はまず、「調べる・読む・書く・発表する・議論する」といった学問の基本を身につけます。今年はそれぞれが担当するインドの州について、経済や文化を調べ、ゼミ独自の“インド州ガイドブック”を作るプロジェクトが進行中です。

4年生になると、いよいよ卒業論文。児童労働やディアスポラ(海外移住者)、インドと中国の経済力比較など、テーマは多種多様です。中には、「インドにおけるウイスキー消費」や「インド音楽の経済的可能性」といったユニークなテーマを選ぶ学生もいます。研究を通して、お互いの“引き出し”をどんどん広げていく感じですね。

いろんな個性が集まって、お互いを刺激し合いながら混ざり合っていく――。まさにスパイスが調和してひとつのマサラになるようなゼミです。

そんな多様性にあふれた“インド・ワールド”で、私たちは経済の面白さと奥深さを日々実感しています。

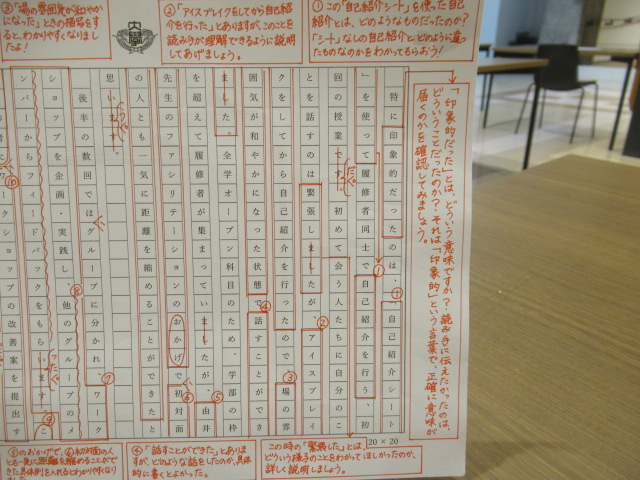

「文章クラス」で教わったこと! 長い文章に騙されるな!

文章を書くとき、センテンスは、短い方がいいのですが、一つの文章が、初めから終わりまで、

20字前後のセンテンスばかりで成り立っていればいいかというと、決してそうではない。

よく書けている学生の文章をみると、センテンスの組み合わせは、実に千変万化なのです。

これは、音楽と似ています。

音楽も、音色の高低強弱の組み合わせの如何によって、そのいい悪いが分かれます。

文章も、センテンスの長短がうまく構成されていると、読者の頭脳の働きに快適に響くのです。

これは単に、「組み合わせ」だけのことではありません。

センテンスは、長くても短くても、言葉がしっかりしていて、中身にまぎれがないのがいいのです。

ところが、私たちが文を長く書くと、あいまいな言葉が出てきて、中身がボケてしまう。

口の達者な学生たちの会話を聞いていると、言葉の末尾が、ことさらあいまいにされ、

ピリオドのない、だらだら議論になっているのが良くわかります。

ピリオドのない言葉で、中身の薄さ、曖昧さを、誤魔化しているのです。

短く言い切ってしまうと、自分の言葉が、どれほどいい加減なものか、よくわかります。

これが怖さに、だらだらと、言葉をひきずっていくのです。

文章でも同じです。

長い文は、まやかしに、なりやすい。

読む人をあざむき、書いている自分まで、だましてしまう。

長短ないまぜにするのは、しぎらくおいて、今はともかく、短い文だけで書く訓練を続けてください。

一年生のみなさん、がんばってください!

3月生:東京大学の学生のための「マスコミ合格・添削スタート講座」オンライン

●故西村欣也氏 ●元朝日新聞編集委員 ●五輪取材経験7回・プロ野球取材30年

●朝日新聞スポーツ面に、署名入り記事「EYE西村欣也」を20年執筆してきた。

●著書 朝日新聞が伝えたプロ野球(小学館) 神の領域を覗いたアスリート(朝日新書)

●イチロー、王貞治、長嶋茂雄、清水宏保、橋本聖子、ダン・ジャンセン、ボブ・ヘイズなど

有名選手を取材してきました。

「受験対話」総合研究所では、26年前から、西村欣也氏の文章を使って、「大学生のことば」を

育ててきました。大学に入学する前から、「自分のことば」を育てる努力を始めると、就職活動時

に、あなたの「自己PR」を読んだ採用担当者から、「キミに会って、話をしてみたい」と連絡がきます。

マスコミをはじめ一流企業の担当者から、「会って、話をしたい」と言ってもらえるように、西村氏の

文章を使い、君に合わせたカリキュラムで授業を行います。東京大学の学生諸君、楽しみにしていて下さい。

【故西村欣也氏からあなたへのメッセージ】

確かに、今はネット時代と言われています。

トランプ大統領のツイートに、世界が右往左往しています。

しかし、ニューヨークタイムズなどは言論で、論陣を張り、世論の支持を得ています。

新聞だけではありません。CNNなども、トランプに「フェークニュース」と呼ばれても、事実を伝えています。

まだマスコミには底力があるのです。

僕は、主にスポーツを取材してきましたが、ニューヨークタイムズの新人記者はまずスポーツ部門に配属されます。

そこに人生が凝縮されているからです。

僕は、朝日新聞で長年、小論文の採点面接をしてきました。(やらされてきました)

マスコミ受験には、特に「書く力」が問われます。

門は狭いですが、今までの経験を生かして、スタートラインにつきたいと思う学生のアシストができれば、と思います。

(故西村欣也氏・記)

■3月生

■個別指導(オンライン) 1回 80分

■費用 スタート講座 入会金:15000円 月謝22000円(消費税込・教材費含)

■まずは、お問い合わせください。

コメント