みなさん、こんにちは。

早稲田大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

学習院女子大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

慶應義塾大学の学生ための就職準備「日本語」実践講座

日本女子大学の学生ための就職準備「日本語」実践講座

お茶の水女子大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

東京大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

でおなじみの「受験対話」総合研究所です。

商学部の1年生のための「日本語」実践講座での話!

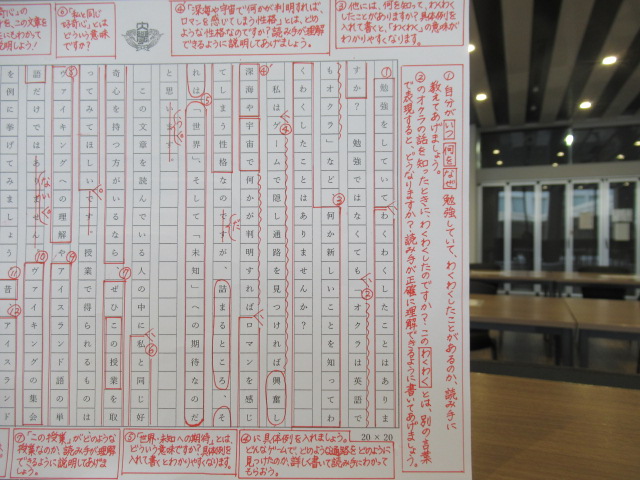

本日は、商学部の学生のための「文章クラス」に、先輩が遊びに来てくれて、

ゼミの話と文章の話をしてくれました。

自らの力で判断できる、信頼される人をめざしてミスズ

みなさん、こんにちは。

商学部4年のミスズです。今日は、私が所属している「経営情報論」のゼミについてお話しします。

まず最初に、教授がゼミの初回でおっしゃった言葉を今でも覚えています。

「ゼミを、ただの授業だと思うなら意味がない」。

この一言、ちょっとドキッとしました。

ゼミというのは、受け身の授業ではなく、自分たちが考え、動く場なんです。

たとえば私たちのゼミでは、経営学に関するテーマをグループで調べ、発表したり、特定の業界、「コンビニ業界」

や「アパレル業界」などを分析したりします。

さらに早稲田祭では、自分たちでテーマを決めて研究し、その成果を論文として発表します。

どの活動も、チームで話し合い、意見をまとめ、時にはぶつかりながらも一つの成果をつくり上げていきます。

こうした「みんなで学ぶ」経験こそ、ゼミならではの学びです。

私は「経営情報論」という分野を専門にしています。

これは、企業がどのように情報技術を使って経営を良くしていくか、そして、その情報をどう活かして判断すればいいのか―つまり“よりよい意思決定”について研究する分野です。

たとえば、ある会社が新しい商品を出すとき、どんな情報を集めて、どう判断するか。SNSでの反応?市場データ?競合の動き?その「情報の使い方」を考えるのが、経営情報論です。

教授は、私たちに「3つの力」を身につけてほしいとおっしゃっています。

1つ目は、「自分で判断する力」。

答えが用意されていない問題に向き合い、自分で考え抜く力です。

2つ目は、「協調する力」。

チームの中で、自分の意見を出しながらも、まわりの人と調和し、全体としてより良い成果を出すこと。

社会に出ると、どんな仕事も一人ではできないからとおっしゃいました。

そして3つ目は、「信頼関係を築く力」。

これは社会人になってから、とても大切になる力だそうです。信頼される人になるためには、

日々の小さな約束を守ることや、相手の意見をきちんと聞く姿勢が欠かせないとのことです。

ゼミ活動の中で、自然とこれらを学んでいくのです。

私がこのゼミの活動で特に印象に残っているのは、業界分析の発表です。

私たちのグループは「外食産業」をテーマにしました。

コロナ禍で打撃を受けた業界が、どうやってテイクアウトやデジタル化で生き残ってきたのか。実際にお店を取材し、データを集め、みんなで何度も議論しました。

最初は意見がバラバラでしたが、最終的に「企業が生き残る鍵は、情報をどう活かすか」という結論にたどり着いたときの達成感は、忘れられません。

またゼミでは、ただ知識を得るだけでなく、「人として信頼されるとは、どういうことか」「社会の中で、自分の力をどう活かすか」を、仲間とともに考え続けてきました。

この経験が、卒業後の人生の支えになる――私はそう信じています。

みなさんも、ゼミでぜひ、自分の頭で考え、仲間と協力しながら学ぶ楽しさを体験してください。

きっと、高校までの勉強とはまったく違う「学びの面白さ」に出会えると思います。

文章を書き続けてください!

私は、この文章講座で教わったことがたくさんあります。

文章を書くことは、他人に対する配慮の行為だと思います。

自分としては、ここで、こういう風に書いたのたけれど、他人がこれを読んでわかるだろうか。

こんな言葉を使って、人を傷つけないだろうか。

絶えず、そんなことを意識しながら、言葉を綴っていく。それが文章なのです。

たとえば、随想を書く。日常的なことを、漫然と並べて書いているだけでは、

読む人が退屈してしまいます。

それを退屈しないで読んでもらうためには、まず何を、どう書けばいいのか、

そういう計算が必要になってきます。

計算方法は、人によってみな違うはずです。その違いが、文章の個性を生みます。

そうした計算のない文章が、「ひとりよがり」な文章になります。

話の続けていき方、使う言葉と、「ひとりよがり」になる点は多いものです。

自分だけはわかったつもりの言葉では、人に伝わっていきません。

文章を書いた以上、伝わっていかなければ、書いた意味もありませんよね。

一年生のみなさん、

自分の文章を読みながら「これは、どうもうまく伝わっていく文章ではないぞ」と感じたら、

自分の文章のどういうとこから起こってくるのか。それを診断してください。

みんな、がんばれ!

2月生:東京大学の学生のための「マスコミ合格・添削スタート講座」オンライン

●故西村欣也氏 ●元朝日新聞編集委員 ●五輪取材経験7回・プロ野球取材30年

●朝日新聞スポーツ面に、署名入り記事「EYE西村欣也」を20年執筆してきた。

●著書 朝日新聞が伝えたプロ野球(小学館) 神の領域を覗いたアスリート(朝日新書)

●イチロー、王貞治、長嶋茂雄、清水宏保、橋本聖子、ダン・ジャンセン、ボブ・ヘイズなど

有名選手を取材してきました。

「受験対話」総合研究所では、26年前から、西村欣也氏の文章を使って、「大学生のことば」を

育ててきました。大学に入学する前から、「自分のことば」を育てる努力を始めると、就職活動時

に、あなたの「自己PR」を読んだ採用担当者から、「キミに会って、話をしてみたい」と連絡がきます。

マスコミをはじめ一流企業の担当者から、「会って、話をしたい」と言ってもらえるように、西村氏の

文章を使い、君に合わせたカリキュラムで授業を行います。東京大学の学生諸君、楽しみにしていて下さい。

【故西村欣也氏からあなたへのメッセージ】

確かに、今はネット時代と言われています。

トランプ大統領のツイートに、世界が右往左往しています。

しかし、ニューヨークタイムズなどは言論で、論陣を張り、世論の支持を得ています。

新聞だけではありません。CNNなども、トランプに「フェークニュース」と呼ばれても、事実を伝えています。

まだマスコミには底力があるのです。

僕は、主にスポーツを取材してきましたが、ニューヨークタイムズの新人記者はまずスポーツ部門に配属されます。

そこに人生が凝縮されているからです。

僕は、朝日新聞で長年、小論文の採点面接をしてきました。(やらされてきました)

マスコミ受験には、特に「書く力」が問われます。

門は狭いですが、今までの経験を生かして、スタートラインにつきたいと思う学生のアシストができれば、と思います。

(故西村欣也氏・記)

■2月生

■個別指導(オンライン) 1回 80分

■費用 スタート講座 入会金:15000円 月謝22000円(消費税込・教材費含)

■まずは、お問い合わせください。

コメント