みなさん、こんにちは。

早稲田大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

学習院女子大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

慶應義塾大学の学生ための就職準備「日本語」実践講座

日本女子大学の学生ための就職準備「日本語」実践講座

お茶の水女子大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

東京大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

でおなじみの「受験対話」総合研究所です。

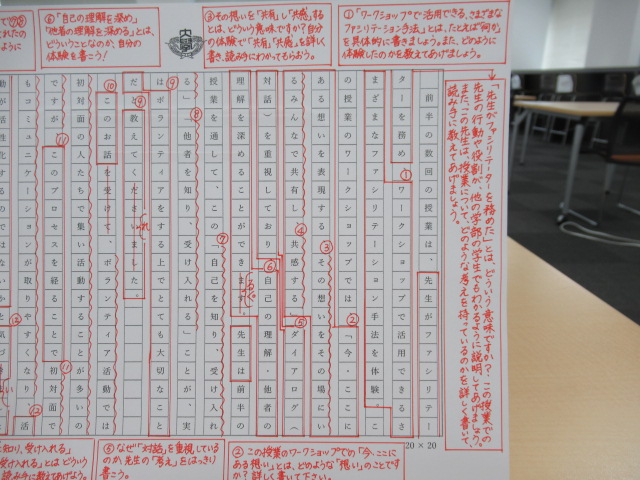

文学部の1年生のための「日本語」実践講座での話!

本日は、文学部の学生のための「文章クラス」に、先輩が遊びに来てくれて、

ゼミの話と文章の話をしてくれました。

「赤ちゃんから大人まで――こころの成長を見つめる学び」

こんにちは。私は文学部で、心理学のゼミに所属しています。

みなさんは、「こころ」って聞くと、どんなことを思い浮かべますか?

私たちのゼミでは、その「こころ」が、赤ちゃんのころから大人になるまで、どのように育っていくのかを学んでいます。特に、家族との関係の中で「こころ」がどう形づくられていくのかを、心理学や精神分析の視点から考えていくんです。

■「赤ちゃんのこころ」を観察する授業

私たちの研究会では、実際の家庭を訪問して、赤ちゃんとお母さんの関わりを観察するという、とても貴重な経験をしています。

たとえば、最初は表情も少なく、泣くことでしか気持ちを伝えられなかった赤ちゃんが、少しずつ笑ったり、指さしたり、やがて言葉を話せるようになっていく。その変化を、私たちは毎回の訪問で少しずつ見ていくんです。

家庭によって親子関係のかたちはさまざまです。あるお母さんは、少し心配性で、いつも赤ちゃんを抱っこしています。別のお母さんは、のびのび育てるタイプ。

同じように見えても、赤ちゃんの反応が全然違う。

授業では、その映像をみんなで見ながら「このとき赤ちゃんはどう感じているんだろう?」と意見を出し合います。学生同士でも見方が違うのが面白くて、「人のこころって深いな」と実感します。

■「こころの問題」を自分のテーマで研究

もう一つのゼミ活動では、メンタルヘルスをテーマに、学生がそれぞれ自由に研究を進めています。

たとえば、「幸福とは何か」を考える人もいれば、「強迫性障害」や「SNSとのつき合い方」をテーマにする人もいます。

毎週、研究の途中経過を発表して、先生や仲間から意見をもらいます。議論を重ねるうちに、自分の考えがどんどん深まっていくんです。

大学生は、自分の将来や人間関係について悩むことも多い時期です。そうした中で、自分の「こころ」と向き合う時間を持てるのは、このゼミの大きな魅力だと思います。実際に、自分の体験をもとにテーマを決める学生も多くいます。

■学びを通して見えてくるもの

赤ちゃんの観察を通して感じたのは、「こころ」は生まれつきのものではなく、人との関わりの中で育つということです。

また、メンタルヘルスの研究を通して、「自分の心を理解することが、他人を理解する第一歩なんだ」と気づきました。

教授はよくおっしゃいます。

「研究会は、知識を得るだけの場ではなく、自分自身と向き合い、人を理解する練習の場です」

実際、卒業後の進路もさまざまで、臨床心理士として働く人もいれば、公務員や会社員、学校の先生になる人もいます。どんな道に進んでも、人の気持ちを理解する力はきっと役に立つと思います。

もしみなさんが、「人のこころに興味がある」「子どもの成長や家族の関係を学びたい」と思うなら、きっとこの研究室は楽しいと思います。

教科書では学べない“人のあたたかさ”や“こころの不思議さ”を、実際に体験しながら学べる場所です。

故事・名言をたくさん仕入れてください!

ここからは、私の「文章修業」から、アドバイスをします。

日本語は、その発達の途中で、中国から文字を輸入しているので、

むずかしい漢語や古い中国の故事・歴史から生まれた特殊な言葉が多いですよね。

そして昔は、こういう看護の素養が、文章を書くための不可欠の要件とされていました。

この点、私はあまり大きな顔はできません。

中学、高校時代、漢文が嫌いで、怠けていたため、入試でも苦労をし、

漢語のボキャブラリーが、きわめて貧弱なのです。

今は、日常の言葉の中での看護のウエイトは、だいぶ薄れましたが、

私のゼミ生たちの書く文章には、時々、かなりむずかしい言葉が使われたりします。

たとえば、「蟷螂の斧」「「臥薪嘗胆」「百年河清」「刎頸の交わり」「合従連衡」

「傍若無人」「金城湯池」「四面楚歌」「曲学阿世」「羊頭狗肉」「呉越同舟」

などが良く出てきます。これらの言葉は、適切な箇所に巧みに用いられると、

文章にしまりを与え、気のきいた感じをあたえるものです。

たとえば、「隗より始めよ」という言葉があります。

これは古い中国の書にあるものですが、もともとの意味は、(省略)

それが転じて、「事を起こすには、まず自分自身から着手せよ」という意味になったそうです。

この言葉を一つ覚えていれば、たとえば、何か将来の計画などについての論文や作文を書く場合、

結論の部分に「~いずれによ、まず隗より始めよのたとえ通り、自分自身が先んじて、

第一歩を踏み出す必要があります」と書くこともできます。

一年生のみなさん、故事・名言に強くなってください!

2月生:東京大学の学生のための「マスコミ合格・添削スタート講座」オンライン

●故西村欣也氏 ●元朝日新聞編集委員 ●五輪取材経験7回・プロ野球取材30年

●朝日新聞スポーツ面に、署名入り記事「EYE西村欣也」を20年執筆してきた。

●著書 朝日新聞が伝えたプロ野球(小学館) 神の領域を覗いたアスリート(朝日新書)

●イチロー、王貞治、長嶋茂雄、清水宏保、橋本聖子、ダン・ジャンセン、ボブ・ヘイズなど

有名選手を取材してきました。

「受験対話」総合研究所では、26年前から、西村欣也氏の文章を使って、「大学生のことば」を

育ててきました。大学に入学する前から、「自分のことば」を育てる努力を始めると、就職活動時

に、あなたの「自己PR」を読んだ採用担当者から、「キミに会って、話をしてみたい」と連絡がきます。

マスコミをはじめ一流企業の担当者から、「会って、話をしたい」と言ってもらえるように、西村氏の

文章を使い、君に合わせたカリキュラムで授業を行います。東京大学の学生諸君、楽しみにしていて下さい。

【故西村欣也氏からあなたへのメッセージ】

確かに、今はネット時代と言われています。

トランプ大統領のツイートに、世界が右往左往しています。

しかし、ニューヨークタイムズなどは言論で、論陣を張り、世論の支持を得ています。

新聞だけではありません。CNNなども、トランプに「フェークニュース」と呼ばれても、事実を伝えています。

まだマスコミには底力があるのです。

僕は、主にスポーツを取材してきましたが、ニューヨークタイムズの新人記者はまずスポーツ部門に配属されます。

そこに人生が凝縮されているからです。

僕は、朝日新聞で長年、小論文の採点面接をしてきました。(やらされてきました)

マスコミ受験には、特に「書く力」が問われます。

門は狭いですが、今までの経験を生かして、スタートラインにつきたいと思う学生のアシストができれば、と思います。

(故西村欣也氏・記)

■2月生

■個別指導(オンライン) 1回 80分

■費用 スタート講座 入会金:15000円 月謝22000円(消費税込・教材費含)

■まずは、お問い合わせください。

コメント