みなさん、こんにちは。

早稲田大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

学習院女子大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

慶應義塾大学の学生ための就職準備「日本語」実践講座

日本女子大学の学生ための就職準備「日本語」実践講座

お茶の水女子大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

東京大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

でおなじみの「受験対話」総合研究所です。

薬学部の1年生のための就職準備「日本語」実践講座での話!

大学の後期の授業が、順調にスタートしました。

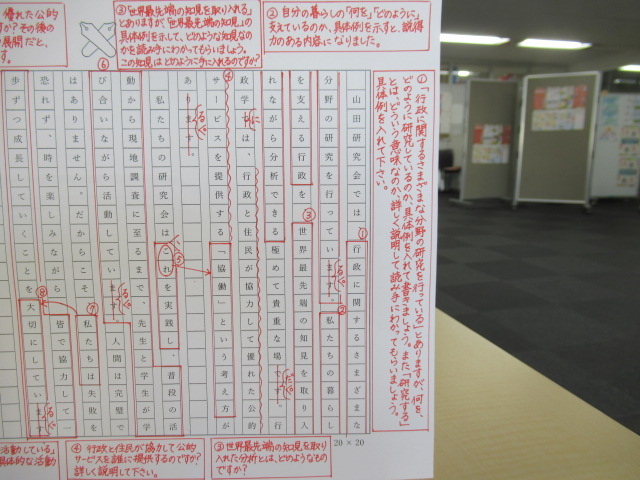

本日は、薬学部1年生の「文章クラス」に、先輩がやってきて、話をしてくれました。

こんにちは。

今日は「衛生化学講座」でどんな研究をしているのかを、お話しします。

みなさんは、「食べもの」と「薬」が、体の中でどんな関係を持っているか、考えたことはありますか?

たとえば、ニュースなどで「グレープフルーツジュースを飲むと薬の効き方が変わる」と聞いたことがあるかもしれません。

実は、そんな“食と薬の関係”を科学的に調べているのが、私たちの研究室なんです。

🍷 食べものが、薬にどう影響するのか?

私たちは、食品成分が、薬を分解する酵素(薬物代謝酵素)にどんな影響を与えるかを、ヒトの細胞を使って調べています。

たとえば、ある学生は、赤ワインに含まれる「レスベラトロール」という成分について研究しています。

「レスベラトロール」は、ポリフェノールの一種で、体の酸化を防ぐ“抗酸化作用”があるといわれています。

その成分が、薬を分解する細胞の働きにどんな影響を与えるのか――。

学生は、細胞に赤ワイン成分を加えて、その反応を一つひとつ確かめていくんです。

ほかにも、コーヒーやビタミン、乳酸菌など、テーマはさまざま。

毎日口にする食べものがテーマになるので、みんな身近に感じながら楽しそうに実験しています。

🧫 細胞と“会話”するような実験

実験の相手は、目には見えない細胞です。

こちらが何か刺激を与えると、細胞は必ず反応を返してくれます。

でもその「返事」は、言葉ではなくデータとして返ってくるので、

「この変化は、なにを意味しているんだろう?」と考えるのが私たちの腕の見せどころです。

言ってみれば、細胞と“会話”しているようなものなんですね。

データに耳を傾けているうちに、だんだん「細胞が何を伝えたがっているか」がわかってくる。

その瞬間、「あっ、そういうことか!」と世界がパッと開けるんです。

その“わかった!”という喜びが、研究のいちばんの楽しさです。

🧠 「聞く力」は未来でも活きる

衛生化学講座では、薬物代謝の「組織ごとの特徴」も研究しています。

iPS細胞などの研究でも注目されていますが、

「できた細胞がどんな性質を持っているのか」を調べるのが、私たちのテーマのひとつです。

ここで学んだ卒業生の多くは、薬剤師として医療の現場で働いています。

患者さんの言葉に耳を傾けるとき、学生時代に培った「細胞の声を聞く力」が活きるんです。

研究を通して、人の声にも、データにも、ちゃんと“耳を傾ける力”が身につく――それがこの講座の大きな魅力です。

🌱 最後に

もしみなさんが、

「食べものって、体の中でどう働くんだろう?」

「薬と食事の関係をもっと知りたい!」

と思ったことがあるなら、衛生化学講座はきっとぴったりです。

ここには、細胞と対話しながら新しい発見を楽しむ学生たちがいます。

コツコツ積み重ねて、世界でまだ知られていないことを見つける――

そんな経験を、あなたもぜひ、ここで味わってみませんか?

また、この文章講座で学ぶ意味についてですが、

文章を書くということは、頭の中にあるごちゃごちゃしたものを、

順序立て、整理することだ、とも言えます。ごちゃごちゃをそのまま人に伝えようとしても、

伝わっていくものではありません。

たとえば、私はいま「ヨシミさんは賢い」と言いたい。そして「ヨシミさんは賢い」と書くとします。

しかし、ヨシミさんとは誰なのか、読む人にはわからないということに気づいて、あとから「ヨシミさんは、

研究室の先輩です」と書き加える。書く方にとって、これは自然な書き方でも、読む方にとっては、きわめて

不自然ですよね。「ヨシミさんは、研究室の先輩で、とても賢いんです」と書けば、

読み手は不自然には感じません。

「順序立て」とは、読み手に不自然さを感じさせない語り方だともいえます。

この「文章クラス」で学んでいると、自分の体験を通して、こんな話ができるようになります。

みなさん、がんばって「文章修業」をしてくださいね。

4月生:慶應義塾大学の学生のための「マスコミ合格・添削スタート講座」オンライン

●故西村欣也氏 ●元朝日新聞編集委員 ●五輪取材経験7回・プロ野球取材30年

●朝日新聞スポーツ面に、署名入り記事「EYE西村欣也」を20年執筆してきた。

●著書 朝日新聞が伝えたプロ野球(小学館) 神の領域を覗いたアスリート(朝日新書)

●イチロー、王貞治、長嶋茂雄、清水宏保、橋本聖子、ダン・ジャンセン、ボブ・ヘイズなど

有名選手を取材してきました。

「受験対話」総合研究所では、26年前から、西村欣也氏の文章を使って、「大学生のことば」を

育ててきました。大学に入学する前から、「自分のことば」を育てる努力を始めると、就職活動時

に、あなたの「自己PR」を読んだ採用担当者から、「キミに会って、話をしてみたい」と連絡がきます。

マスコミをはじめ一流企業の担当者から、「会って、話をしたい」と言ってもらえるように、西村氏の

文章を使い、君に合わせたカリキュラムで授業を行います。慶應義塾大学の学生諸君、楽しみにしていて下さい。

【故西村欣也氏からあなたへのメッセージ】

確かに、今はネット時代と言われています。

トランプ大統領のツイートに、世界が右往左往しています。

しかし、ニューヨークタイムズなどは言論で、論陣を張り、世論の支持を得ています。

新聞だけではありません。CNNなども、トランプに「フェークニュース」と呼ばれても、事実を伝えています。

まだマスコミには底力があるのです。

僕は、主にスポーツを取材してきましたが、ニューヨークタイムズの新人記者はまずスポーツ部門に配属されます。

そこに人生が凝縮されているからです。

僕は、朝日新聞で長年、小論文の採点面接をしてきました。(やらされてきました)

マスコミ受験には、特に「書く力」が問われます。

門は狭いですが、今までの経験を生かして、スタートラインにつきたいと思う学生のアシストができれば、と思います。

(故西村欣也氏・記)

■4月生

■個別指導(オンライン) 1回 80分

■費用 スタート講座 入会金:15000円 月謝22000円(消費税込・教材費含)

■まずは、お問い合わせください。

コメント