みなさん、こんにちは。

早稲田大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

学習院女子大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

慶應義塾大学の学生ための就職準備「日本語」実践講座

日本女子大学の学生ための就職準備「日本語」実践講座

お茶の水女子大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

東京大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座

でおなじみの「受験対話」総合研究所です。

早稲田大学文学部の1年生のための就職準備「日本語」実践講座での話!

本日は、早稲田大学文学部の学生のための「文章クラス」に、先輩が遊びに来て

ゼミ活動の話をしてくれました。

「アメリカ文学で“自分”を探す——多様な他者との出会いの中で」

みなさん、こんにちは。

私は、「アメリカ文学」のゼミで学んでいます。

ちょっと難しそうに聞こえるかもしれませんが、じつは“アメリカ文学を通して

自分を見つめる場所”なんです。

たとえば、映画『ウエスト・サイド物語』を知っていますか?

アメリカに渡ったプエルトリコ出身の若者たちが、「アメリカとはどんな国なのか」を歌いながら

ぶつかり合うシーンがあります。

「アメリカは自由で素晴らしい!」という人もいれば、「でも、差別や壁もあるじゃないか」と感じる人もいる。

同じ国に暮らしていても、立場が違えば見える世界もまったく違うんですね。

この“違い”を考えるのが、私たちのゼミの出発点です。

アメリカは「自由の国」と呼ばれますが、その自由を得るために多くの人たちが闘い、悩み、声を上げてきました。

だからこそ、アメリカ文学はいつも「多様な人々の声」でできているんです。

私たちの研究会では、教授から「好きなテーマを見つけてください」と言われます。

たとえばある先輩は、黒人文学を通して“差別と誇り”を研究しています。

また別の学生は、ディズニー映画に出てくるキャラクターの性別表現をテーマにしています。

アメリカ文学というと「小説を読むゼミかな」と思われがちですが、映画やマンガ、スピーチ、

音楽など、ジャンルは本当にさまざまなんです。

そして、毎週のゼミでは学生同士で発表し合います。

自分の考えを伝えることは簡単ではありません。

「なぜそう思うの?」「どんな根拠があるの?」と質問されるたびに、自分の中で考えが深まっていきます。

気づけば、作品を読むことが“他人と対話する練習”にもなっているんです。

先生がいつもおっしゃるのは、「文学を学ぶことは、自分と他者との関係を考えること」。

つまり、自分を知るには、他人の立場を理解する必要があるということです。

アメリカ文学を読むと、遠い国の話のようでいて、実は“自分自身の生き方”を考えるきっかけにもなるんです。

このゼミにいるのは、10人の3年生と14人の4年生。

人数は多くありませんが、その分、一人ひとりの考えが尊重されるあたたかい雰囲気です。

時には真剣な議論で盛り上がりすぎて、まるでスポーツの試合のようになることもあります(笑)。

そんな時間の中で、私たちは“じっくり考える力”と“自分の言葉で語る力”を磨いていきます。

アメリカの詩人ウォレス・スティーヴンズは、

「私たちは雑種の文学にどっぷり漬かっている雑種の存在だ」と言いました。

これは、いろんな文化や考え方が混ざり合うことの面白さを表しています。

まさに、私たちのゼミもそんな場所です。

もしみなさんが、「自分って何者だろう」「他人と違ってもいいのかな」と感じたことがあるなら、

アメリカ文学を通して、その答えを探してみるのもいいかもしれません。

本を読むことは、自分と世界をつなぐ第一歩になるんです。

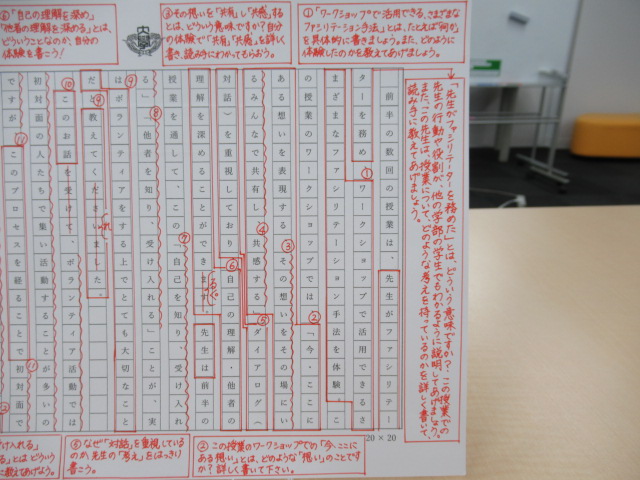

助詞と文尾に気を配りましょう!

最後に、この講座で教わった推敲の仕方で、私が実践していることを紹介します。

推敲は、よりよい文章を書くために書かせないポイントです。

では、推こうのポイントは、どこに置けばよいのか。

私が実践しているのは、「助詞」と「文尾」です。 まず、助詞についてですが、

「サクラさんとは、ヨシコさんの知り合いのハナワ君の紹介で知り合った」

という文章と、

「ヨシコさんの友人のハナワ君の紹介で、サクラさんと知り合った」を読み比べてください。

「とは」という助詞を使った方は、ちょっとわかりにくいと思いませんか?

次に、「文尾を整理する」とは、どんなことか。次の二文を、比べてください。

「雨が降っているが、激しい風が吹いて、木の葉が舞っている」

「雨が降っている。激しい風も吹いている。木の葉が舞っている」

一つの文を三つに分け、それぞれの文尾を整理すると、こんなに変わるのです。

後輩のみなさんは、どちらを書いていますか?

だらだら続けるより、さり気なく、短く整理した方が、きりっと引き締まり、

品がでることがわかるでしょう。

この「文章クラス」での勉強があるから、大学での学びが充実したものになります。

大学に提出する様々な文章(レポートや論文)の評価は、驚くほど、良くなります。

一年生のみなさん、がんばってください。

4月生:慶應義塾大学の学生のための「マスコミ合格・添削スタート講座」オンライン

●故西村欣也氏 ●元朝日新聞編集委員 ●五輪取材経験7回・プロ野球取材30年

●朝日新聞スポーツ面に、署名入り記事「EYE西村欣也」を20年執筆してきた。

●著書 朝日新聞が伝えたプロ野球(小学館) 神の領域を覗いたアスリート(朝日新書)

●イチロー、王貞治、長嶋茂雄、清水宏保、橋本聖子、ダン・ジャンセン、ボブ・ヘイズなど

有名選手を取材してきました。

「受験対話」総合研究所では、26年前から、西村欣也氏の文章を使って、「大学生のことば」を

育ててきました。大学に入学する前から、「自分のことば」を育てる努力を始めると、就職活動時

に、あなたの「自己PR」を読んだ採用担当者から、「キミに会って、話をしてみたい」と連絡がきます。

マスコミをはじめ一流企業の担当者から、「会って、話をしたい」と言ってもらえるように、西村氏の

文章を使い、君に合わせたカリキュラムで授業を行います。慶應義塾大学の学生諸君、楽しみにしていて下さい。

【故西村欣也氏からあなたへのメッセージ】

確かに、今はネット時代と言われています。

トランプ大統領のツイートに、世界が右往左往しています。

しかし、ニューヨークタイムズなどは言論で、論陣を張り、世論の支持を得ています。

新聞だけではありません。CNNなども、トランプに「フェークニュース」と呼ばれても、事実を伝えています。

まだマスコミには底力があるのです。

僕は、主にスポーツを取材してきましたが、ニューヨークタイムズの新人記者はまずスポーツ部門に配属されます。

そこに人生が凝縮されているからです。

僕は、朝日新聞で長年、小論文の採点面接をしてきました。(やらされてきました)

マスコミ受験には、特に「書く力」が問われます。

門は狭いですが、今までの経験を生かして、スタートラインにつきたいと思う学生のアシストができれば、と思います。

(故西村欣也氏・記)

■4月生

■個別指導(オンライン) 1回 80分

■費用 スタート講座 入会金:15000円 月謝22000円(消費税込・教材費含)

■まずは、お問い合わせください。

コメント